懲戒解雇は、労働基準法第12条に規定されています。

頻発するものではないと願いたいですが、対応時には通常解雇と異なる基本的な知識が不可欠です。

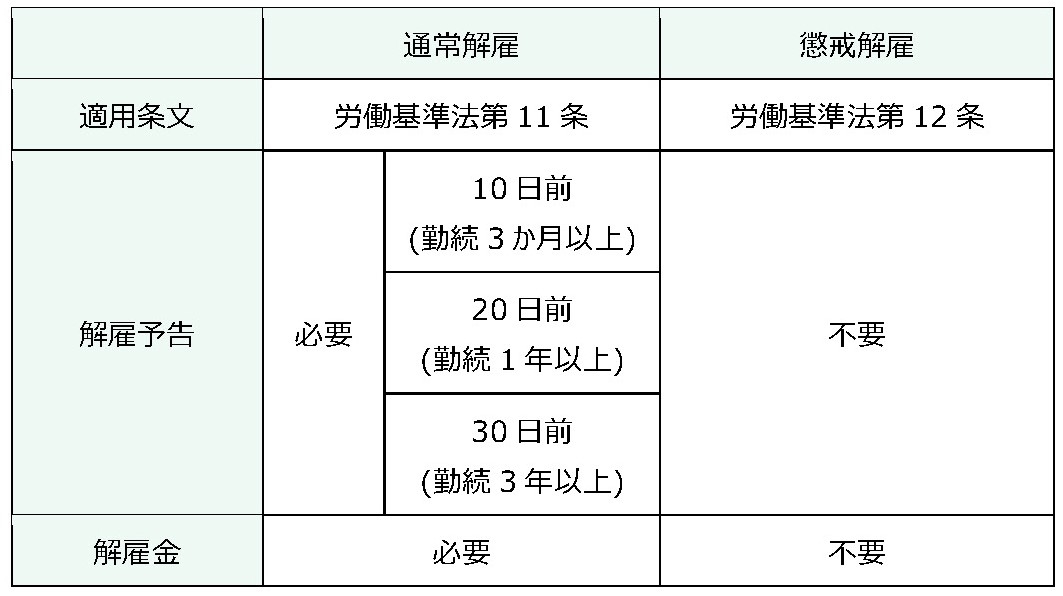

下図は通常解雇と懲戒解雇の主な違いです。

懲戒解雇による雇用契約の終止に際しては、状況により”刑事事件”というワードが連想されます。

適用条件について、以下労働基準法第12条をご参照ください。

--------------------------------------------------

労働基準法第12条(概要)

①労働者に下記状況の何れかがある場合、雇用者は予告を経ずに雇用契約を終止することができる。

一、雇用契約締結時に虚偽の意思表示をし、雇用者を誤信させ損害を生じさせたおそれがある場合。

二、雇用者、雇用者の家族、雇用者の代理人又はその他の共に働く労働者に対して、暴行又は重大な侮辱行為を行なった場合。

三、有期徒刑以上の刑の確定判決を受け、執行猶予又は罰金刑への代替がない場合。

四、雇用契約又は就業規則に違反し、情状が重大な場合。

五、機器、工具、原料、製品又はその他の雇用者所有品を故意に損耗し、又は雇用者の技術上、営業上の機密を故意に漏洩し、雇用者が損害を被るに至った場合。

六、正当な理由なく継続無断欠勤が3日間、又は1か月内の無断欠勤が6日間に達した場合。

②雇用者は、前項第一号、第二号及び第四号から第六号までの規定により雇用契約を終止する場合、その事情を知った日から起算し、30日以内にしなければならない。

--------------------------------------------------

一般的に、刑法に関する内容が人事労務に関するセミナーで深堀りされることはありません。

よって第12条には、どのような状況を以て適用となるのか、基準が分かり難い部分が存在します。

特に、第三号を読み解くには、刑事事件の処理プロセスを知る必要があり、単に警察が関係する事案に関与しただけでは懲戒解雇できません。

つまり、いわゆる”逮捕”や”書類送検”となった場合でも、当該事件を理由に懲戒解雇はできず、一例として以下の流れを経る必要があります。

(1)事案の重大性

警察により身柄を拘束される。(逮捕)

(2)警察

警察が被疑事実を立証し、事件処理を検察につなぐ。(送致)

(3)検察

検察が被疑事実を精査し、裁判の必要性を認める。(起訴)

(4)裁判所

裁判官が被疑事実の有罪性を確定する。(有罪判決)

(5)判決内容

判決が有期の懲役刑以上である。また、執行猶予がつかず、代替刑による減刑がない。

(6)上訴の有無

控訴や上告が行われない、または上訴を経ても判決が覆らない。

以上は概要ですが、例えば、警察の留置場に入ってしまった場合でも、段階は上述の(1)でしかなく、第三号による懲戒解雇の成立には、さらに複数の段階を経る必要です。

また、実際の手続きは更に複雑なものとなり、労働基準法第12条第1項第3号を適用して雇用契約を終止するのは、相当に重大な状況であることが分かります。

万が一、類似状況が発生した場合は、他の規定が適用可能であるか検討する等、実状に応じた総合的な対応が必要となります。